高考命题设计思路

时间:2014-06-30 21:43 来源: 作者:陈恒 点击: 次 所属专题: 命题

版权申明:凡是署名为“化学自习室”,意味着未能联系到原作者,请原作者看到后与我联系(邮箱:79248376@qq.com)!

我的母校----江西师范大学-----有几位我国研究教育测量、心理测验和统计分析的高手,数度回校学习,于是我比一般人更理解统计运用的科学性,也更理解高考的设计思路;教了十余年人力资源管理,选拔人才的招数和设计思路也是常用于手的工具,指导小珂的时候,这些工具拿来就用上了。

选拔人才的时候,最理想的做法当然是了解被选者的总体情况,但是无法实现----成本、时间、可行性等约束。怎么办?运用统计原理:抽样,用抽样结果推断总体。严格控制关键因素时,抽样检测的结果基本上能反映总体的情况。高考是国家级的人才选拔工程,高考设计思路就是“用抽样结果推断总体”。

第一步,我们来看高考中“用抽样结果推断总体”的设计层次:

第一层:想要了解高考报名参考者的整体素质。找一项涉及面最广的活动,比如认识活动,测试报考者完成该项活动的成效来推断其素质。人的行为是心理活动的客观反映,高考复习迎考再加上考试,所有的心理活动全部可以考察到位。

第二层:想要了解报试者的认识活动。中小学学校学习事实上是在经历浓缩的人类文明进步史,信息量非常大。认识活动真正要检验的是报考者掌握知识的能力和程度。

这一层次的考察中,

①不可能直接考知识点,于是按国家对测试试卷难度、区分度、信度、效度的严格要求生成一套试卷,使用考试,用考题检验报考者掌握知识的情况。一般而言,正确解答了一类考题意味着相应的知识点已熟练掌握;一类考题时难时错意味着相应的知识点掌握不牢;一类考题基本不会做或者全错意味着相应的知识点没掌握。

②不可能所有知识点全考,还是“用抽样结果推断总体”的方法,抽取不同知识点,考题抽样产生。每一份试卷到底考哪几个知识点是未知的,题型、题量、考题的分值等信息是已知的。

高考试卷设计有一个被人们常说到的规则:送分题(基础题)占20%;难题占20%,中等难度的题占60%。

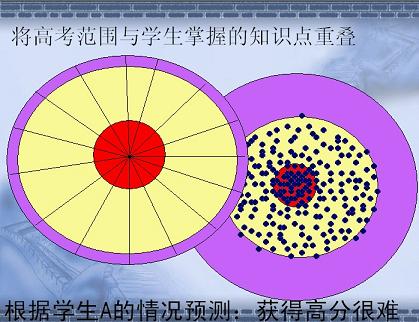

由此,可以得到一幅示意图:

请注意:

1、高考的考试范围是确定的——考试大纲和教材所规定的范围,其外圈不会再扩大;

2、基础知识靠近圆心,使用频率特别高,其外圈涉及到的知识点较少;

3、难题多半考综合运用能力,解题涉及到的知识点较多,分布更广。推论:想要通过难题获得更高分阶段,对知识的掌握须上一个新台阶。

130分以上那是真尖子!100上升到110分,增加的10分,与125分上升到135分增加的10分,不可同日而语。

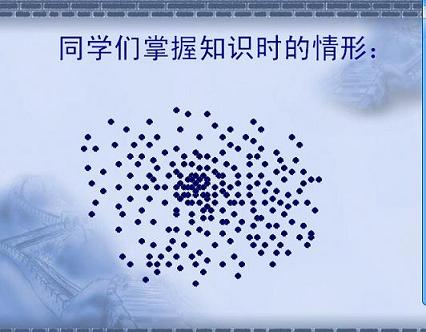

第二步,我们来看同学们掌握知识时的情形:

从小学到高中,知识散点式给予,每个年级掌握一些散点,逐年扩大。

不少同学能建立“点”的概念,于是,单元测验成绩不错,但没有重视将知识点联系起来形成面,更没想到要连不成体,找不出“知识点”与“知识点”之间的逻辑关系,到实际应用的时候,或者不知识哪些知识可以使用?或者无法及时回忆起要使用的知识存放在哪里?解综合题的时候,只能凭当时想到的知识点,到处乱撞、乱试。

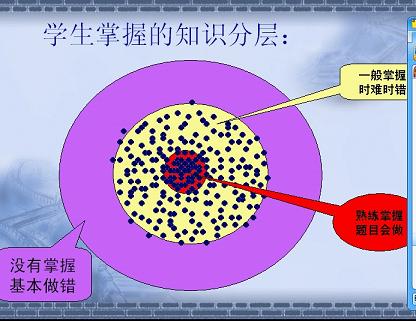

同学们掌握的知识点可以被划入三个层次,形成三个不规则的封闭图形,我在示意图上用三个不同颜色的圆来表示这三个层次。红圈范围越大,表明学生已熟练掌握的知识点越多,顺利完成考题的可能性越大;黄圈范围越大,表明学生似懂非懂、有待进一步掌握的知识点越多,考试成绩上下摆动的可能性越大;紫圈范围越大,表明学生没有掌握知识点越多,顺利完成考题的可能性越小。

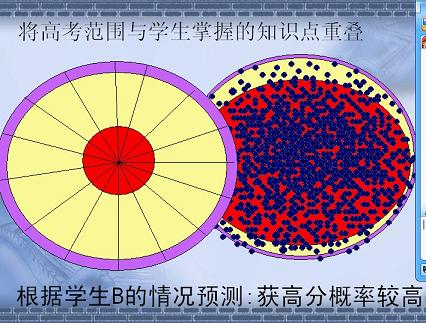

第三步,正确理解高考复习的工作重点:

高考复习的工作重点在于黄圈!一方面不断将黄圈的地盘“赤化”,另一方面尽力将紫圈的地盘“先黄化再赤化”。

在红圈范围里耗时过多,并不增加知识点,只会浪费时间。

第一次月考数学得分120分,排名第5;第二次月考数学得分98分,排名第15;是不是该生数学退步了?不是!只要该生红圈和黄圈的范围没有减小,他就没有退步!考分差异是因为第一次的考题抽样抽考的多数是他红圈范围里的知识点,第二次的考题抽样抽考的多数是他黄圈范围里的知识点。在他自己没有明确找到知识点漏洞的时候,第二次月考数学得分让他更清楚地知道了自己下一步用功的明确目标,这是好事!只要是在高考前发现了知识点的漏洞就有办法补上,就有可能赢得高考出题抽考这一点时的那几分!

- 全部评论(0)